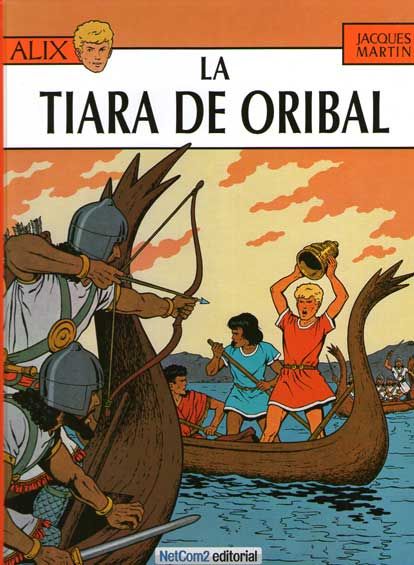

La tiara de Oribal

Archivado en: Cuaderno de lecturas, Jacques Martin, Alix, "La tiara de Oribal",

Si he de ser exacto, anhelé La tiara de Oribal desde marzo de 2012, cuando tuve noticia de su excelencia en 1001 cómics que hay que leer antes de morir (Grijalbo), de Paul Gravett. Sé que fue entonces porque el día treinta de aquel mes, los editores de esta estimable guía coordinada por Gravett tuvieron la gentileza de obsequiármela para mis reseñas. Ávido de toda la obra de Jacques Martin, como lo estoy desde que descubrí a Lefranc -su otro gran personaje- en sus primeras traducciones españolas, dadas a las estampa por Ediciones Junior en los años 80, fue la suya la primera referencia que busqué en la páginas de Gravett y un artículo del inglés David A. Roach me remitió a esta aventura.

Al punto me puse a buscarla, pero su primera edición en Netcon2 ya estaba agotada. Ha sido recientemente, en la última Feria del Libro de Madrid, donde finalmente he adquirido uno de los primeros ejemplares de la segunda. Pero ya estaba yo metido en la lectura de las aventuras de Alix por estricto orden cronológico y a La tiara de Oribal (1958) no le llegó el turno hasta la semana pasada.

Al cabo, mi peripecia para hacerme con la primera obra maestra de Martin ha sido la de una de esas lecturas que deseé durante mucho tiempo. De hecho, ha venido a recordarme la espera de En el camino (1956). Aunque naturalmente las aventuras de Alix no guardan relación alguna con la novela capital de Jack Kerouac, fue el caso que no pude hacerme con su primera traducción española, llevada a la imprenta en 1975 por Producciones Editoriales, dentro de su colección Star Books y con el título de En la carretera. De modo que no pude leer tan celebrado texto hasta que en 1977 compré la traducción argentina publicada por Losada. Pero estamos con Alix el intrépido, cuyas andanzas no guardan relación alguna con la experiencia Kerouac.

A mi juicio, La tiara de Oribal es grande porque esa segunda grafía, iniciada en La isla maldita (1956), aquí alcanza una perfección equiparable a la de su argumento. La historia ya no adolece de esa compacidad que sí faltaba en las dos primeras entregas. Es tan densa que, por momentos -y por su grafía- me ha recordado La marca amarilla (1956), de Edgar P. Jacobs, uno de los cómics más densos y cautivadores que he tenido oportunidad de leer.

Pórtico a esa edad dorada de Alix que se extendió desde Las legiones perdidas (1962) hasta El dios salvaje (1969), su asunto, una vez más, gira en torno a una comisión que le encomienda Roma a nuestro héroe. Con la guerra que Craso mantiene contra Partia como telón de fondo, Alix en esta ocasión ha de escoltar a Oribal -último descendiente de un antiguo linaje aliado de Roma- a su reino. Puede que para no caer en anacronismos -que por otro lado no mermarían en modo alguno el atractivo de un álbum elaborado hasta el punto de que, para darnos a entender que sus protagonistas alzan la voz, las palabras del bocadillo correspondiente van en negrita y no sólo en versales como es costumbre-, Martin no llegue a referirse nunca a Babilonia. Pero los jardines colgantes y la iconografía del reino de Oribal, cuya capital aquí se llama Zur-Bakal, no dejan lugar a dudas. Recuerdo que este detalle fue uno de los que más me llamaron la atención al leer sobre esta maravilla en La historia en los cómic (Glenat, 1997) de Sergi Vich. Tampoco deja lugar a dudas el usurpador del trono de Oribal, un gran visir aliado con los partos que no es otro que el pérfido Arbacés.

Exactamente igual que el Muskar XII de El cetro de Ottokar (1939) ha de exhibir el preciado cetro durante el desfile del día de San Vladimiro si quiere conservar el trono de Syldavia, Oribal ha de ceñirse en su testa la tiara para ser proclamado rey. Como se ve, la sombra del gran Hergé se proyecta sobre el más prolífico de sus discípulos a todos los niveles.

Huelga decir que el afán de oro del inefable Arbacés, quien como el Olrik de Edgar P. Jacobs tiene una capacidad asombrosa para liderar cualquier clase de ejercito siempre que sea enemigo de los romanos, estará a punto de hacer fracasar el regreso de Oribal. Pero la tiara, forjada por los magos del primer Oribal, sólo puede ser ceñida por sus descendientes. Sólo ellos conocen su secreto y, quienes se la ponen ignorándolo, enloquecen. Ése es el caso de uno de los partos salvados por Alix en las primeras páginas.

La lucha por la tiara dará lugar a todas las peripecias de esta historia. No faltan entre ellas las clásicas caídas al abismo de las aventuras del galo romanizado. Según se nos cuenta en unas viñetas posteriores a aquellas en la que le hemos visto caer y dado por muerto -un auténtico flash-back, como el cine- quien las sufre suele salvarse de ellas al poder agarrarse milagrosamente a un saliente. En este caso es Sirdar (págs. 47-48), uno de los lugartenientes de Arbacés. Su frecuente repetición, tampoco resta atractivo a este recurso. Por el contrario, la maestría del álbum, la calidad de su dibujo, quedan de manifiesto muy en especial en las viñetas que nos muestran la presa que rodea Zur-Bakal -y su posterior destrucción por el infausto Arbacés- y en la secuencia concerniente a la batalla librada entre los leales a Oribal y las tropas del gran visir.

Por su parte, Enak todavía no ha crecido. Más que un compañero de aventuras de Alix, es un lastre para él. Una vez más, su captura está a punto de hacer todo se vaya al garete. Estando el egipcio en manos de Arbacés, Oribal está dispuesto a entregarle la tiara para que le libere. Afortunadamente, los buenos siempre ganan en estas maravillas del Noveno Arte. Un último apunte, la viñeta más representativa del ya inefable Arbacés, aquella que suele mostrarle en la nómina de personajes de colección, es la última de la página 30, en la que Martin nos lo presenta corriendo. No digo nada nuevo al apuntar que La tiara de Oribal es arte mayor.

Publicado el 18 de julio de 2014 a las 10:45.